Le nom de Kunta Kinté évoque une figure emblématique de la résistance à l’esclavage et à l’effacement culturel. Popularisé par le roman Racines d’Alex Haley et ses adaptations télévisées, ce personnage incarne la lutte pour la dignité et la préservation de l’identité face à l’oppression. Bien que son existence historique soit sujette à débat, son impact sur la conscience collective demeure indéniable.

🗂️ L’essentiel de la vie et du parcours de Kunta Kinté

| 🧾 Élément | 📌 Détail |

|---|---|

| 🌍 Origine | Mandingue, né à Juffureh, Gambie, vers 1750 |

| 🧒 Famille | Fils d’Omoro et Binta, aîné de quatre enfants |

| 📚 Créateur | Alex Haley, auteur du roman Racines (1976) |

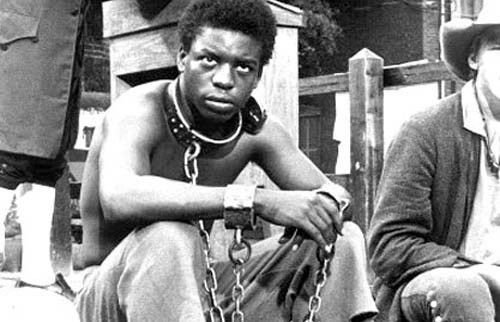

| 🎬 Interprètes | LeVar Burton (jeune), John Amos (âgé) dans la série de 1977 ; Malachi Kirby dans le remake de 2016 |

| ⚓ Captivité | Capturé à 17 ans, déporté aux États-Unis via le navire Lord Ligonier |

| 🏷️ Nom imposé | Rebaptisé “Toby” par ses maîtres esclavagistes |

| 🛠️ Résistance | Refus du nom imposé, tentatives d’évasion, mutilation en représailles |

| 🏛️ Héritage | Mémorial à Annapolis, renommée de l’île James en son honneur |

| 🎶 Influence culturelle | Références dans la musique, la littérature et les arts visuels |

Kunta Kinté : de Juffureh à l’Amérique, une odyssée tragique

Né vers 1750 dans le village de Juffureh, en Gambie, Kunta grandit au sein d’une famille mandingue, imprégné des traditions et des valeurs de son peuple. À l’âge de 17 ans, alors qu’il s’aventure en forêt, il est capturé par des chasseurs d’esclaves et embarqué de force sur le Lord Ligonier, un navire négrier à destination de l’Amérique. À son arrivée au Maryland, il est vendu à un planteur qui le rebaptise “Toby”, tentant ainsi de lui effacer son identité.

Malgré les sévices et les tentatives de déshumanisation, Kunta Kinté résiste farouchement. Il refuse d’accepter le nom imposé, tente à plusieurs reprises de s’évader et subit une amputation en guise de punition. Son histoire, bien que romancée, illustre la brutalité de la traite transatlantique et la résilience des personnes réduites en esclavage.

L’héritage de Kunta Kinté : entre mémoire et controverses

Le roman Racines, publié en 1976, connaît un succès retentissant, remportant le prix Pulitzer et étant traduit en plus de 37 langues. Son adaptation télévisée de 1977 attire plus de 130 millions de téléspectateurs, marquant profondément les esprits. En Gambie, l’île James est rebaptisée île Kunta Kinté en son honneur, et un mémorial est érigé à Annapolis, aux États-Unis.

Cependant, des controverses émergent quant à l’authenticité des sources d’Alex Haley. Certains chercheurs remettent en question la véracité des récits transmis par le griot Kebba Kanga Fofana, évoquant des incohérences et des contradictions. Malgré ces débats, l’impact symbolique de Kunta demeure intact.

Kunta Kinté dans la culture populaire : un symbole universel

La figure de Kunta, bien que née de la plume d’Alex Haley, a transcendé les pages du roman Racines pour devenir un symbole universel de résistance et d’identité. Son influence s’étend bien au-delà de la littérature, imprégnant divers aspects de la culture populaire, notamment la musique, le cinéma et les mouvements sociaux.

Kunta Kinté : Une icône dans la musique

La musique, en particulier le reggae et le hip-hop, a largement contribué à perpétuer la mémoire de Kunta Kinté. Dès les années 1970, le reggae jamaïcain s’est emparé de son histoire pour dénoncer l’oppression et célébrer la résistance. Le morceau “Kunta Kinte” des Revolutionaries, sorti en 1976, est devenu un hymne des sound systems, avec des versions dub influentes produites par des artistes comme Mad Professor en 1981.

Dans le hip-hop, Kunta Kinté est souvent évoqué pour symboliser la lutte contre l’assimilation forcée et la perte d’identité. Kool Moe Dee, dans sa chanson “How Ya Like Me Now” (1987), utilise une métaphore puissante en déclarant : « Je vais lui demander, ‘Qui est le meilleur ?’ Et s’il ne dit pas ‘Moe Dee’, je prendrai mon fouet et le ferai s’appeler Toby » . Cette référence directe à la scène emblématique de Racines souligne la persistance de la résistance face à l’oppression.

Plus récemment, Kendrick Lamar a ravivé l’héritage de Kunta Kinté avec sa chanson “King Kunta” (2015), issue de l’album To Pimp a Butterfly. Dans ce morceau, Lamar se compare à Kunta Kinté, affirmant son refus de se soumettre aux normes imposées par la société dominante. Le clip, tourné dans son quartier de Compton, renforce ce message en mettant en scène la fierté et la résilience de la communauté afro-américaine.

Présence dans le cinéma et la télévision

Le personnage de Kunta Kinté a également marqué le monde du cinéma et de la télévision. La mini-série Racines (1977), avec LeVar Burton et John Amos dans les rôles principaux, a captivé des millions de téléspectateurs et a été saluée pour sa représentation poignante de l’esclavage. En 2016, une nouvelle adaptation a été produite, mettant en vedette Malachi Kirby dans le rôle de Kunta Kinté. Cette version modernisée a approfondi les origines africaines du personnage, offrant une perspective plus riche sur son héritage culturel.

Des références à Kunta Kinté apparaissent également dans des films populaires. Dans Coming to America (1988), une comédie mettant en vedette Eddie Murphy, le personnage de John Amos, qui avait précédemment incarné Kunta Kinté, fait une apparition notable, créant un clin d’œil subtil à son rôle emblématique.

Influence sur les mouvements sociaux

Au-delà de la sphère artistique, Kunta Kinté est devenu un symbole puissant dans les mouvements sociaux contemporains. En 2019, lors d’un entraînement controversé de la NFL, le joueur Colin Kaepernick a porté un t-shirt arborant le nom de Kunta Kinté. Ce geste a été interprété comme une déclaration forte de son refus de se conformer aux attentes de l’establishment et de son engagement envers la justice sociale.

Par ailleurs, le nom de Kunta Kinté est régulièrement invoqué dans les manifestations et les discours militants pour dénoncer les injustices raciales et rappeler l’importance de préserver l’identité et la dignité face à l’oppression.

Une figure controversée

Malgré son statut emblématique, l’utilisation du nom de Kunta Kinté dans la culture populaire n’est pas exempte de controverses. En 2016, un épisode de la série britannique Coronation Street a suscité l’indignation lorsqu’un personnage a fait une remarque jugée raciste en comparant ses racines capillaires à celles de Kunta Kinté. Cette allusion a été perçue comme une banalisation de l’histoire de l’esclavage, entraînant des centaines de plaintes et une enquête du régulateur britannique des médias.

Cet incident souligne la nécessité de traiter avec respect et sensibilité les références à des figures historiques ou symboliques liées à des périodes traumatiques.

Kunta Kinté : Un héritage vivant

Aujourd’hui, l’héritage de Kunta Kinté perdure à travers diverses initiatives culturelles et éducatives. Aux États-Unis, le Kunta Kinte Heritage Festival est organisé chaque année à Annapolis, dans le Maryland, pour célébrer la culture africaine et afro-américaine, promouvoir l’éducation et honorer la mémoire de ceux qui ont résisté à l’oppression.

De plus, de nombreux artistes contemporains continuent de s’inspirer de son histoire pour créer des œuvres engagées qui interrogent les questions d’identité, de mémoire et de justice sociale.

À LIRE AUSSI : Frantz Fanon à l’écran : le film fanon qui redonne vie à une pensée révolutionnaire

Une figure intemporelle de la résistance

Kunta Kinté incarne la résistance face à l’oppression et la préservation de l’identité culturelle. Son histoire, bien que teintée de fiction, résonne comme un rappel des atrocités de l’esclavage et de la force de l’esprit humain. À travers les générations, il demeure un symbole de courage, d’endurance et de dignité.