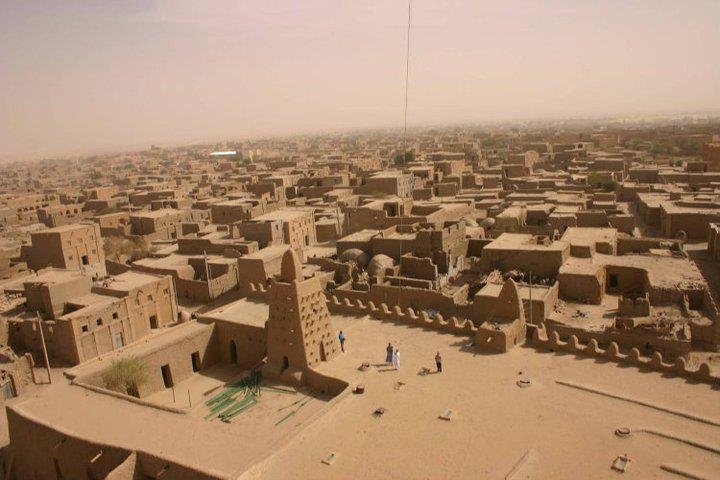

Située aux portes du désert saharien, aux confins de la zone fertile soudanaise et dans un site exceptionnellement propice et proche du fleuve Niger, Tombouctou est l’une des villes d’Afrique dont le nom est le plus chargé d’histoire. Cette cité mythique du Mali, surnommée “la ville aux 333 saints” ou “la Perle du désert”, a brillé pendant des siècles comme un phare de la civilisation africaine, témoignant de la richesse intellectuelle et commerciale de l’Afrique de l’Ouest.

L’histoire de Tombouctou nous révèle l’extraordinaire destin d’une ville qui, pendant des siècles, a incarné la rencontre entre l’Afrique subsaharienne et le monde arabo-berbère. Fondée vers 1100 de notre ère, cette métropole a évolué d’un simple campement touareg en l’un des centres les plus prestigieux de l’Islam en Afrique.

Récapitulatif essentiel de l’histoire de Tombouctou

| Aspect | Détails |

|---|---|

| 📍 Localisation | Mali, boucle du fleuve Niger, frontière du Sahara |

| 🏛️ Fondation | XIe siècle (vers 1100) par les Touaregs |

| 📚 Apogée | XVe-XVIe siècles – Capital intellectuelle |

| 🎓 Université Sankoré | 25 000 étudiants, 180 écoles coraniques |

| 📜 Manuscrits | Près de 100 000 manuscrits conservés |

| 🕌 Mosquées principales | Djingareyber, Sankoré et Sidi Yahia |

| 👑 Figures emblématiques | Mansa Moussa (XIVe siècle) |

| 🌍 Patrimoine UNESCO | Inscrite depuis 1988 |

| ⚔️ Conquête marocaine | 1591 – Fin de l’Empire songhaï |

🌅 Les origines mystérieuses de l’histoire de Tombouctou

Le nom “Tombouctou” viendrait du tamasheq Tin Buqt, mot issu de la langue des Touaregs qui auraient fondé la ville au XIe siècle, composé de tin (ou tim), qui signifie “puits” ou “lieu”, et de buqt “lointain”, ou de bouctou, le nom donné à une femme targuie gardienne d’un puits qui vivait là. Selon les traditions orales, cette femme appelée Bouctou offrait généreusement de l’eau aux voyageurs des deux rives du Sahara, créant ainsi les premières formes d’organisation socio-économiques autour de ce carrefour stratégique.

L’emplacement géographique de Tombouctou était idéal pour le développement d’une grande cité commerciale. Située à proximité de la boucle du fleuve Niger, au point où celui-ci se rapproche le plus du Sahara, la ville se trouvait naturellement au croisement des routes caravanières transsahariennes et des voies fluviales du Niger. Simple campement touareg au VIIe siècle, Tombouctou deviendra trois siècles plus tard un véritable carrefour où de nombreux commerçants, d’habitude dispersés, se retrouvent régulièrement.

🏰 L’émergence d’un empire commercial sous l’histoire de Tombouctou

L’épanouissement de Tombouctou s’accélère véritablement avec son intégration dans les grands empires ouest-africains. En 1240, Soundiata Keita annexe ce qui reste de l’empire du Ghana, et Tombouctou intègre l’empire du Mali naissant. La ville devient alors l’un des cœurs commerciaux les plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest.

S’y échangent dattes, tabac, sel, verre, bijoux et produits manufacturés européens, esclaves venus de ou par l’Afrique du Nord, ainsi que le sel, “or blanc de Tombouctou”, apporté de Taoudeni et Teghazza en plaques de 30 kg chacune. Cette prospérité commerciale exceptionnelle attire rapidement les élites intellectuelles et religieuses, transformant progressivement Tombouctou en un centre culturel majeur.

Le règne de Mansa Moussa au XIVe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire de la ville. Ce roi légendaire, qui tirait ses immenses revenus du commerce du sel et de l’or, est resté célèbre pour sa générosité lors de son pèlerinage à La Mecque en 1325 : il aurait tellement distribué de richesses sur son passage qu’il fit chuter le cours du métal précieux au Caire pour plusieurs années ! C’est sous son règne que débute la construction de la mosquée Djingareyber, l’un des monuments emblématiques de Tombouctou.

📚 L’âge d’or intellectuel : Sankoré et les manuscrits

L’apogée intellectuel de Tombouctou se situe aux XVe et XVIe siècles, période durant laquelle la ville devient une véritable capitale du savoir islamique en Afrique. Dotée de la prestigieuse université coranique de Sankoré et d’autres medersa, Tombouctou était aux XVe et XVIe siècles une capitale intellectuelle et spirituelle et un centre de propagation de l’islam en Afrique.

L’université de Sankoré constitue le joyau de cette renaissance intellectuelle. La mosquée (ou centre universitaire) de Sankoré a été construite entre 1325 et 1327 sous le règne de l’empereur de Kankan Moussa, puis restaurée par l’Imam Al Aqib entre 1578 et 1582. Ce dernier fit démolir le sanctuaire et le reconstruisit en lui donnant les dimensions de la Kaaba de La Mecque.

Les chiffres témoignent de l’extraordinaire rayonnement de cette institution : l’université de Sankoré comprenant 180 écoles coraniques et comptant 25 000 étudiants. Selon certaines estimations, un quart des 100 000 habitants de Tombouctou au XVIe siècle sont des étudiants. Cette concentration exceptionnelle d’étudiants fait de Tombouctou l’un des centres universitaires les plus importants de son époque, rivalisant avec les grandes universités européennes naissantes.

Le patrimoine manuscrit de Tombouctou représente l’un des trésors les plus précieux de l’humanité. Le vrai trésor de Tombouctou est constitué par un ensemble de près de cent mille manuscrits datant de la période impériale ouest-africaine (au temps de l’empire du Ghana, de l’empire du Mali et de l’Empire songhaï) détenus par les grandes familles de la ville. Ces manuscrits, dont certains datent de l’époque préislamique remontant au XIIe siècle, sont conservés depuis des siècles comme des secrets de famille.

La diversité thématique de ces manuscrits témoigne de l’ampleur du savoir concentré à Tombouctou : Ils sont pour la plupart écrits en arabe ou en peul, par des savants originaires de l’ancien empire du Mali et contiennent un savoir didactique notamment dans les domaines de l’astronomie, de la musique, de la botanique… Des manuscrits plus récents couvrent les domaines du droit, des sciences, de l’histoire, de la religion, du commerce.

⚔️ Bouleversements et déclin : la conquête marocaine

L’année 1591 marque une rupture majeure dans l’histoire de Tombouctou. En 1591, la ville de Tombouctou est conquise par une armée envoyée par le sultan marocain Aḥmad al-Manṣūr. Cette armée était composée de renégats et de réfugiés andalous, ainsi que de soldats marocains du Dra’a et de Fès.

L’armée de 3 000 à 4 000 soldats équipés d’armes à feu atteint la boucle du Niger, dans l’actuel Mali, et défit le sultan Songhay à la bataille de Tondibi, en 1591. Cette victoire militaire, rendue possible par la supériorité technologique des armes à feu, met fin à l’Empire songhaï et inaugure une nouvelle ère pour Tombouctou.

En 1591, elle est occupée par les Marocains vainqueurs des Songhaïs à Tondibi et leur sert de capitale jusqu’en 1660. Le pouvoir est conservé par leurs descendants métissés, les Armas. Cette période marocaine, bien que marquant un changement politique majeur, permet néanmoins à Tombouctou de préserver son héritage intellectuel et de continuer à attirer les savants de toute l’Afrique de l’Ouest.

🛡️ Préservation et renaissance contemporaine

L’histoire moderne de Tombouctou est marquée par des défis considérables mais aussi par une remarquable résilience. Au XXIe siècle, la ville a dû faire face à de nouvelles menaces, notamment lors de l’occupation par des groupes armés en 2012. Dirigée par le collectionneur Abdel Kader Haidara, originaire de Tombouctou, une équipe de chercheurs, de bibliothécaires et de contrebandiers a secrètement fait sortir près de 350 000 manuscrits de la ville.

Cette opération de sauvetage extraordinaire illustre l’attachement profond des populations locales à leur patrimoine. Ils utilisent des véhicules tout terrain, des pirogues et des charrettes pour les transporter vers la capitale, Bamako, dans le sud du pays. Heureusement, Tombouctou a accueilli, ce lundi 11 août 2025, le retour des précieux manuscrits de l’Institut Ahmed Baba, symboles de son riche héritage intellectuel.

La reconnaissance internationale de Tombouctou témoigne de son importance universelle. Il s’agit d’une ville historique de renommée mondiale, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Cette inscription reconnaît non seulement la valeur architecturale de ses mosquées et mausolées, mais aussi l’importance cruciale de son patrimoine manuscrit pour l’histoire mondiale.

L’histoire de Tombouctou continue de fasciner et d’inspirer. Cette cité millénaire, qui a su traverser les siècles en préservant ses trésors, demeure un symbole puissant de la grandeur de la civilisation africaine. Ses manuscrits, ses monuments et ses traditions perpétuent l’héritage d’une époque où Tombouctou brillait comme l’une des capitales intellectuelles du monde.

💫 Découvrez l’héritage de Mansa Moussa

L’histoire de Tombouctou est intimement liée à celle de Mansa Moussa, l’empereur du Mali dont le règne a marqué l’apogée de cette civilisation ouest-africaine. Pour approfondir votre compréhension de cette période fascinante et découvrir le parcours exceptionnel de cette figure légendaire, nous vous invitons à explorer l’article complet sur Mansa Moussa, véritable architecte de la grandeur de Tombouctou.

FAQ – Histoire de Tombouctou : 8 questions approfondies

L’architecture de Tombouctou présente une spécificité remarquable avec l’utilisation du banco, un matériau fait de terre crue qui confère à la ville son caractère unique. Les édifices sont constitués de briques de banco, un mélange d’argile macéré avec de la paille, des balles de riz et éventuellement du beurre de karité. Cette technique de construction, typiquement soudano-sahélienne, révèle un savoir-faire ancestral adapté aux conditions climatiques extrêmes de la région.

Les mosquées de Tombouctou illustrent parfaitement cette architecture distinctive. Les mosquées comportent également de nombreuses branches de palmier, les terrons, insérées dans le mur : ils permettent de faciliter le crépissage, indispensable à l’entretien de l’édifice pour qu’il supporte la saison des pluies, et d’absorber les dilatations thermiques. Ces terrons, visibles sur les façades, ne sont pas seulement décoratifs mais servent d’échafaudage permanent pour les réparations.

L’entretien de ces monuments constitue un rituel communautaire fascinant.

Très fragiles, ces monuments sont, chaque année, à une date précise, consolidés par les habitants sous la direction de l’imam. Cette tradition millénaire transforme la maintenance architecturale en événement social et religieux, renforçant les liens communautaires tout en préservant le patrimoine. La mosquée Djingareyber, construite entre 1325 et 1327, exemplifie cette architecture. Elle peut accueillir la prière du vendredi qui rassemble jusqu’à 12 000 fidèles. Elle a été réalisée entièrement en adobe, dans un style architectural soudanais elle est constituée de vingt-cinq files de piliers. Cette capacité d’accueil démontre l’importance de Tombouctou comme centre religieux.

L’utilisation du banco répond aussi à des considérations pratiques et écologiques. Ce matériau local offre d’excellentes propriétés d’isolation thermique, crucial dans un climat où les températures peuvent dépasser 43°C. De plus, sa disponibilité locale et son coût minimal en font un choix économique et durable, illustrant une architecture vernaculaire parfaitement adaptée à son environnement.

Le succès de René Caillié pour atteindre Tombouctou repose sur une stratégie d’infiltration culturelle révolutionnaire pour l’époque. Contrairement aux expéditions militaires européennes traditionnelles, il choisit ainsi de se faire passer pour musulman en se faisant appeler Abdallahi (l’esclave de Dieu), et se familiarise pendant neuf mois avec la langue arabe et les pratiques de l’islam au Sénégal.

Cette préparation minutieuse contraste avec l’approche du major Laing. Le major Laing est le premier à tenter l’aventure. Il est officiellement chargé de cette mission par le gouvernement, mais son statut d’officier britannique officiel le rendait vulnérable. Quittant la ville le 22 septembre en direction du nord, il est assassiné deux jours plus tard à Seheb, à une cinquantaine de kilomètres sur la piste de Taoudenni.

L’originalité de Caillié réside dans son approche solitaire et sa capacité d’adaptation. Très tôt passionné par l’Afrique et obsédé par Tombouctou, il voyage en solitaire et de sa propre initiative. Cette passion personnelle, combinée à sa détermination, lui permet de surmonter les obstacles qui ont découragé d’autres explorateurs.

Son parcours révèle une résilience extraordinaire. Il se dirige ensuite vers Djenné, mais il est obligé de s’arrêter, atteint de scorbut, et échappe de peu à la mort. Il ne peut reprendre sa route que le 1er janvier 1828. Cette capacité à survivre aux maladies tropicales et à reprendre son voyage témoigne d’une détermination exceptionnelle.

Le 20 avril 1828, Caillié devient le premier Européen à entrer dans Tombouctou et à en ressortir vivant. René Caillié publie son Journal d’un voyage à Tombouctou. C’est aussitôt un grand succès de librairie. Son récit, publié en 1830, démystifie Tombouctou pour l’Europe tout en consolidant sa réputation d’explorateur.

Le commerce transsaharien représentait l’un des systèmes commerciaux les plus sophistiqués du monde médiéval, et Tombouctou occupait une position géographique exceptionnelle dans ce réseau. Le commerce transsaharien désigne le commerce entre les pays méditerranéens et l’Afrique subsaharienne, tout particulièrement l’Afrique de l’Ouest, à travers le Sahara. Ce commerce caravanier connut son apogée du XIIIe au XVIe siècle.

La stratégie géographique de Tombouctou était remarquable. La ville est alors une étape sur la route transsaharienne des caravanes d’or, et devient un centre commercial de plus en plus important. Située à la jonction entre le Sahara et la vallée du Niger, elle servait de pont entre deux mondes économiques complémentaires.

L’ampleur de ce commerce était considérable. Ibn Khaldoun affirme qu’au XVème siècle les caravanes passant par le Hoggar pouvaient compter jusqu’à 12 000 dromadaires. Ces chiffres illustrent la dimension véritablement industrielle du commerce transsaharien, bien supérieure à ce qu’on pourrait imaginer pour l’époque médiévale.

Les marchandises échangées révèlent la complexité de ce système. S’y échangent dattes, tabac, sel, verre, bijoux et produits manufacturés européens, esclaves venus de ou par l’Afrique du Nord, ainsi que le sel, « or blanc de Tombouctou », apporté de Taoudeni et Teghazza en plaques de 30 kg chacune. Cette diversité témoigne d’un réseau commercial international sophistiqué.

Le sel constituait l’un des produits les plus précieux. L’azalaï ou azalaïe (azalay en touareg) est la caravane de dromadaires menée deux fois par an par les Touaregs qui pratiquent le transport et le commerce au travers du désert du Sahara sur près de 1 000 km du sel gemme extrait des mines de Taoudeni. Ces expéditions régulières maintenaient l’approvisionnement de toute l’Afrique de l’Ouest en ce minéral essentiel.

L’organisation de ce commerce était remarquablement structurée. Les instruments d’échange les plus utilisés furent la poudre d’or, les baguettes de fer et plus souvent de cuivre, qui pouvaient être artistiquement forgées, et surtout les cauris… qui défiaient les contrefaçons et avaient cours presque partout. Ce système monétaire diversifié facilitait les échanges intercontinentaux.

L’organisation des caravanes de sel, appelées azalaï, représentait l’un des systèmes logistiques les plus impressionnants de l’Afrique médiévale. Des caravanes constituées de quelques centaines à plusieurs milliers de dromadaires partaient de Tombouctou sur les berges du fleuve Niger en direction du nord avec des biens de consommation et des esclaves vers Taoudeni à plus de 900 km.

La capacité de transport était standardisée selon les contraintes physiques. Un dromadaire pouvant transporter sur cette distance de deux à quatre plaques en fonction de sa taille. Cette limitation imposait une planification minutieuse pour optimiser la rentabilité de chaque expédition tout en respectant les capacités des animaux.

Le cycle commercial suivait un rythme saisonnier précis. La caravane reprenait alors la direction de Tombouctou où le sel était revendu dans tout le bassin du fleuve Niger et transporté par bateau à partir du port de Mopti. Le voyage simple dure environ trois semaines. Cette organisation temporelle s’adaptait aux conditions climatiques et aux besoins des marchés.

L’impact économique de ces caravanes était structurant pour toute la région. Au 14ème siècle Tombouctou “la ville aux 333 saints” accueillait 25.000 étudiants et 100.000 habitants avant d’être ensevelie par le voile du désert et de l’oubli. Elle était un carrefour important sur la route du sel. Cette prospérité démographique et intellectuelle découlait directement de la richesse générée par le commerce du sel.

Les enjeux sécuritaires étaient considérables. Ainsi les caravanes partent toujours groupées, réunissant par milliers de dromadaires afin d’affronter le désert et les pillards, mais surtout de faire face aux raids. Cette nécessité de voyager en convois importants témoigne des dangers inhérents à ce commerce mais aussi de sa valeur économique.

L’organisation sociale autour des caravanes était complexe. Les Touareg Kel Ewey sont les plus attachés à cette activité. Cette spécialisation ethnique créait des monopoles commerciaux et des compétences techniques transmises de génération en génération, assurant la pérennité du système.

Le patrimoine manuscrit de Tombouctou représente l’une des collections documentaires les plus importantes d’Afrique, témoignant de siècles d’activité intellectuelle intensive. Les manuscrits de Tombouctou désignent un ensemble de 400 000 à 500 000 manuscrits produits en Afrique de l’Ouest, détenus par des familles dans des bibliothèques privées. Cette ampleur dépasse largement ce que possédaient la plupart des centres intellectuels européens de l’époque.

La diversité chronologique de cette collection est remarquable. Les plus anciens manuscrits datent du 11ème siècle et les plus récents, du 20ème siècle. Cette continuité sur près d’un millénaire témoigne d’une tradition intellectuelle ininterrompue malgré les vicissitudes politiques.

La période de production la plus riche correspond à l’âge d’or de Tombouctou.

La période la plus riche en production correspond aux 15ème et 16ème siècles, apogée de l’Empire Songhaï et aux 17ème et 18ème siècles. Cette chronologie coïncide avec la prospérité économique et l’influence politique maximale de la région.

Le contenu de ces manuscrits révèle l’extraordinaire diversité intellectuelle de Tombouctou. Ils sont pour la plupart écrits en arabe ou en peul, par des savants originaires de l’ancien empire du Mali et contiennent un savoir didactique notamment dans les domaines de l’astronomie, de la musique, de la botanique. Cette variété thématique illustre l’universalité de l’enseignement dispensé dans les universités de la ville.

L’importance commerciale du livre à Tombouctou était exceptionnelle. Hassan al-Wazzân, dit Léon l’Africain, signale que le commerce du livre était le commerce le plus important à Tombouctou : « On [en] vend aussi beaucoup qui viennent de Berbérie [du Maghreb]. On tire plus de bénéfices de cette vente que de tout le reste des marchandises ». Cette primauté du livre sur les autres marchandises souligne le caractère éminemment intellectuel de la cité.

La conservation de ces manuscrits relevait d’une organisation familiale sophistiquée. Les manuscrits sont la propriété de familles locales et font partie du patrimoine national et mondial. Ils ont été conservés pendant des siècles dans des bibliothèques privées. Ce système de transmission héréditaire garantissait la préservation du savoir à travers les générations.

L’université de Sankoré constituait l’un des centres d’enseignement supérieur les plus avancés de son époque, rivalisant avec les universités européennes naissantes. Aux XVe et XVIe siècles, 25 000 élèves s’instruisent alors dans le complexe universitaire. Cette capacité d’accueil dépassait largement celle des universités européennes contemporaines.

La structure pédagogique était remarquablement développée. On y relate qu’au XVe siècle la ville de Tombouctou avait à son actif 100 000 habitants dont 180 écoles et universités (avec la très célèbre université de Sankoré) comptant 25 000 étudiants qui recevaient un apprentissage de qualité aboutissant à l’obtention d’un diplôme reconnu. Ce système de certification témoigne d’une organisation académique sophistiquée.

Le curriculum était d’une richesse exceptionnelle. Y étaient enseignées des matières telles que l’astronomie, l’économie, le droit, les mathématiques, la poésie, la musiqu. Cette diversité disciplinaire révèle une conception holistique de l’éducation, intégrant sciences exactes, sciences humaines et arts.

La méthodologie pédagogique suivait les standards de l’époque. L’enseignement islamique fut également encouragé, Tombouctou possédant plusieurs universités où des livres étaient accumulés dans de grandes bibliothèques et où les étudiants étaient formés d’abord à mémoriser des textes et, pour les étudiants de niveau supérieur, à produire des commentaires et des œuvres créatives basés sur des textes religieux islamiques.

L’architecture même de l’université reflétait ses ambitions. Ce dernier fit démolir le sanctuaire et le reconstruisit en lui donnant les dimensions de la Kaaba de La Mecque. Cette référence à la Mecque témoigne de la volonté de faire de Sankoré un centre spirituel de premier plan dans le monde musulman.

La réputation internationale de Sankoré était établie. La mosquée et l’université coranique de Sankoré, à Tombouctou, est la plus ancienne institution d’enseignement supérieur en activité en Afrique subsaharienne. Cette antériorité historique renforce le prestige de l’institution et son rôle pionnier dans l’enseignement supérieur africain.

La conquête marocaine de 1591 marque une rupture majeure dans l’histoire de Tombouctou, transformant radicalement la structure sociale et politique de la ville. L’armée de 3 000 à 4 000 soldats équipés d’armes à feu atteint la boucle du Niger, dans l’actuel Mali, et défit le sultan Songhay à la bataille de Tondibi, en 1591. Cette victoire militaire résulte de la supériorité technologique des armes à feu sur l’armement traditionnel songhaï.

La composition de l’armée marocaine était particulièrement diverse. Cette armée était majoritairement composée de soldats andalous et de renégats, dont les compétences dans l’utilisation des armes à feu constituèrent un facteur décisif de l’entreprise marocaine. Cette diversité ethnique allait profondément influencer la société tombouctienne post-conquête.

Les motivations économiques de cette conquête étaient claires.

L’Empire sa’dide couvrait désormais les trois zones d’échanges qui, par leur complémentarité, firent la fortune du trafic transsaharien : la zone maghrébine et ses produits locaux ou d’origine européenne; la zone saharienne, ses mines de sel et ses relais ; la zone sahélo-soudanaise enfin, et ses richesses en or et en esclaves.

L’installation du régime marocain transforma l’administration locale. Après la conquête, la majeure partie des Andalous et des renégats retourna au Maroc. Entre 1591 et 1618, les vagues de renforts furent principalement issues des populations arabo-berbères du sud du Maroc. Cette rotation des populations créa une élite dirigeante métissée, les Armas, qui gouverneront la ville pendant des siècles.

L’impact sur l’élite intellectuelle fut considérable. En octobre 1591, se produit un soulèvement de la population, dont les plus illustres savants (incluant Ahmed Baba) sont exilés à Marrakech. Cet exil forcé des intellectuels locaux affaiblit temporairement le rayonnement culturel de Tombouctou.

Malgré ces bouleversements, la ville conserva une certaine autonomie. Le contrôle de Tombouctou par les Saadiens est effectif jusqu’en 1660 (Abderrahmane Es Saâdi décrit la ville dans son Tarikh es-Soudan), date de la chute de la dynastie au profit des Alaouites. Cette période permit une forme de continuité dans la vie intellectuelle et commerciale de la cité.

La survie des manuscrits de Tombouctou face aux menaces contemporaines illustre la résilience exceptionnelle des communautés locales et leur attachement à leur patrimoine. Lorsque les forces françaises et maliennes entrent dans Tombouctou en janvier 2013, Ansar Dine et leurs alliés d’Al-Qaïda fuient sans opposer beaucoup de résistance. Mais avant de quitter la ville, ils commettent une dernière profanation : ils mettent le feu à une grande bibliothèque de la ville.

L’opération de sauvetage organisée par les habitants révèle une planification remarquable. Dirigée par le collectionneur Abdel Kader Haidara, originaire de Tombouctou, une équipe de chercheurs, de bibliothécaires et de contrebandiers a secrètement fait sortir près de 350 000 manuscrits de la ville. Cette mobilisation spontanée témoigne de la conscience collective de l’importance de ce patrimoine.

Les méthodes d’évacuation étaient ingénieuses. Ils utilisent des véhicules tout terrain, des pirogues et des charrettes pour les transporter vers la capitale, Bamako, dans le sud du pays. Ainsi, parfois caché sous des caisses de fruits et légumes, ce trésor extraordinaire est sauvé des moudjahidines. Cette créativité logistique évoque les réseaux de résistance historiques.

Le retour récent des manuscrits marque une nouvelle étape. Tombouctou a accueilli, ce lundi 11 août 2025, le retour des précieux manuscrits de l’Institut Ahmed Baba, symboles de son riche héritage intellectuel. Cette restitution officielle symbolise la normalisation de la situation sécuritaire et la renaissance culturelle de la ville.

L’importance de ce retour dépasse le cadre local. Dans son allocution, le Pr Boureima Kansaye a salué un « moment historique pour Tombouctou, pour le Mali et pour le monde entier », rappelant que « ces manuscrits ne sont pas seulement des témoins du passé, mais des sources d’inspiration pour l’avenir ».

La signification contemporaine de ces manuscrits s’inscrit dans un projet culturel ambitieux. Ce retour s’inscrit dans l’Année de la culture et les préparatifs de la Biennale artistique et culturelle 2025. Cette contextualisation révèle la volonté des autorités maliennes de faire de Tombouctou un symbole de renaissance culturelle africaine.

L’engagement gouvernemental illustre la dimension politique de ce patrimoine. Les documents ayant un poids de 8 tonnes 500 dont 5 tonnes sont acheminées à Tombouctou. Ils retrouvent la place qui leur est dédiée, à savoir l’Institut des Hautes études Ahmed Baba (IHERI-ABT). Cette infrastructure dédiée garantit la conservation professionnelle et l’accessibilité scientifique de ces trésors documentaires.